La Transición hacia una Economía de Servicios: Realidad Global y Desafío Latinoamericano

Cómo la economía global evoluciona hacia el sector servicios, sus impactos en empleo, productividad y el caso argentino en la era post-industrial.

El cambio hacia una economía de servicios

La economía global experimentó un cambio estructural profundo en las últimas décadas. La transición de modelos industriales tradicionales a economías basadas en servicios no es una simple tendencia; es un proceso evolutivo con implicancias directas sobre el empleo, la productividad, el diseño de políticas públicas y el desarrollo sostenible.

A medida que las naciones avanzan en términos de desarrollo económico, el sector terciario —que engloba actividades como finanzas, salud, educación, tecnología de la información, turismo, consultoría y servicios personales— comienza a dominar la estructura productiva y el mercado laboral. Esta terciarización es un rasgo distintivo de lo que se conoce como la economía post-industrial.

Con esto busco examinar de forma rigurosa cómo y por qué se produce esta transición, qué impacto tiene sobre los países desarrollados y en desarrollo, y cuál es el papel del mercado y del Estado en este proceso. También decidí incorporar una perspectiva personal desde el contexto argentino, donde el debate entre industria y servicios continúa generando divisiones ideológicas y estratégicas.

De la industria al servicio: una transformación global

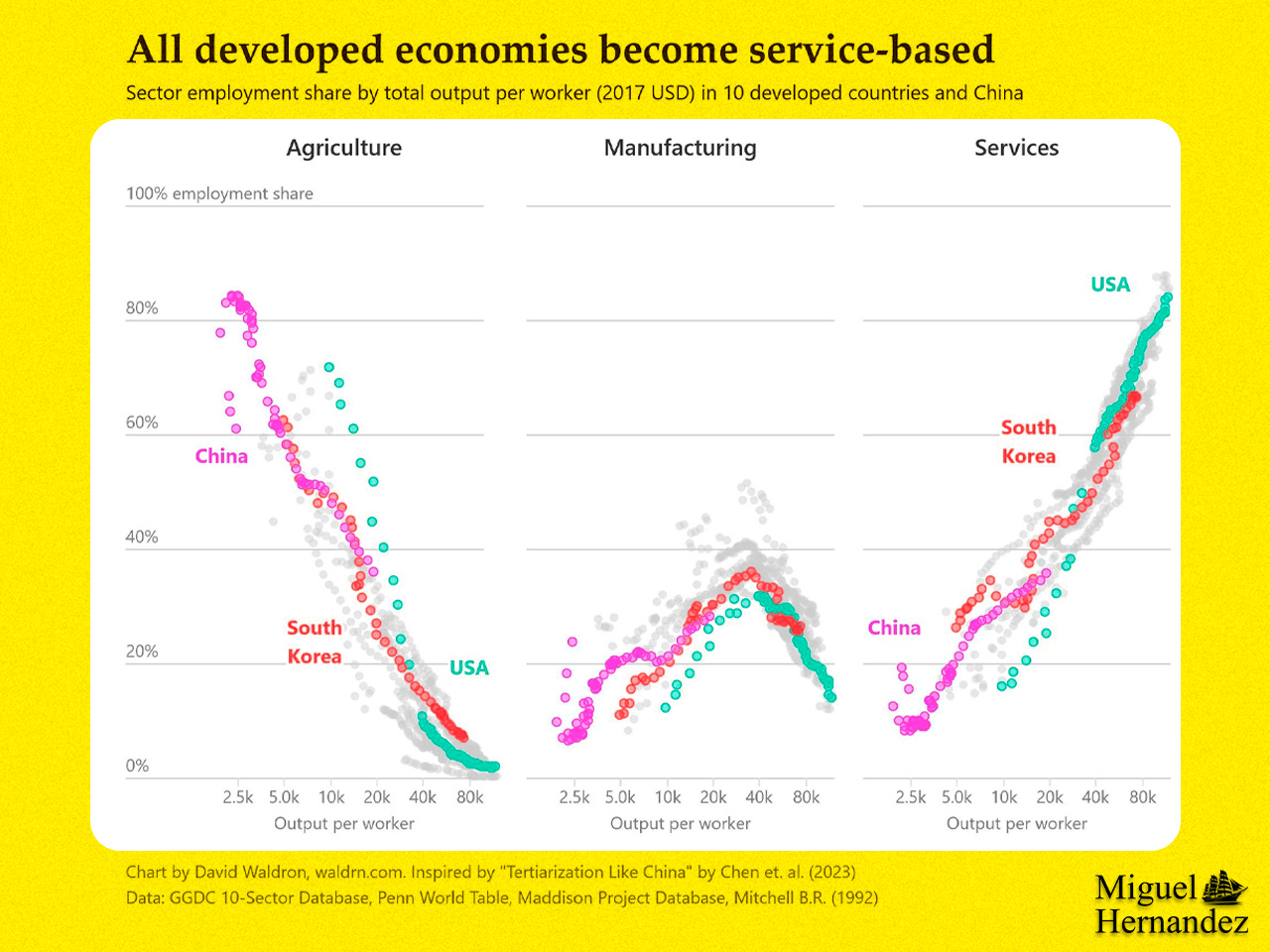

Históricamente, las economías han evolucionado desde una base agrícola hacia una etapa de industrialización, y luego hacia un dominio del sector servicios. Esta transición se puede observar claramente en los países desarrollados: Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, entre otros, han experimentado una profunda transformación de su estructura productiva.

Los datos lo demuestran con claridad. En Estados Unidos, por ejemplo, el sector servicios representa más del 77% del PIB y emplea a más del 80% de la fuerza laboral. Corea del Sur ha seguido un camino similar, aunque con particularidades propias del modelo asiático de desarrollo. Incluso en China, un país tradicionalmente industrial, la proporción del empleo en servicios ha crecido significativamente en los últimos 20 años.

Un gráfico comparativo de productividad por trabajador y participación en el empleo sectorial muestra que, a medida que crece el ingreso per cápita (proxy del desarrollo), cae el empleo en agricultura, luego en manufactura, y aumenta el empleo en servicios. Este patrón es universal.

La terciarización económica: causas y consecuencias

La terciarización no es un accidente histórico, sino el resultado de múltiples fuerzas convergentes:

Progreso tecnológico: Las innovaciones reducen la necesidad de mano de obra en manufactura y agricultura.

Cambios en la demanda: A medida que aumentan los ingresos, los consumidores demandan más servicios (educación, salud, entretenimiento).

Globalización: La producción industrial puede ser deslocalizada fácilmente, mientras que muchos servicios requieren proximidad o están vinculados al conocimiento local.

Esta transición trae consigo consecuencias relevantes:

Mayor especialización en servicios intensivos en conocimiento (TIC, finanzas, I+D).

Reducción de empleos tradicionales en fábricas, con impactos sociales y culturales.

Necesidad de nuevas habilidades en la fuerza laboral.

Desde la perspectiva latinoamericana, este proceso no ha sido igual de fluido ni exitoso. En muchos casos, la terciarización ha sido "precaria", generando empleos de baja calidad en servicios informales y mal remunerados.

Impacto en el empleo: evolución por sectores

Uno de los elementos más visibles de esta transformación es el cambio en la composición del empleo. A nivel global, el empleo en agricultura ha caído por debajo del 5% en la mayoría de los países desarrollados. El empleo en manufactura también se ha reducido, aunque no tanto, debido a la automatización y la deslocalización.

En contraste, los servicios han absorbido la mayoría de los nuevos empleos. Este fenómeno ha sido interpretado de dos formas:

Para algunos, representa la decadencia de la industria y la pérdida de empleos "reales".

Para otros, es una señal de sofisticación económica, donde el valor agregado se concentra en conocimiento, tecnología y atención al cliente.

Desde mi experiencia personal, en Argentina se nos vendió durante décadas que el sector industrial es más importante que el de servicios, una visión muy peronista de la década de 1940. El discurso oficial ha girado en torno a la “reindustrialización” como motor del desarrollo. Sin embargo, la evidencia internacional señala que todos los países que logran desarrollarse se convierten en economías de servicios con sueldos elevados.

El desafío está en promover servicios de alto valor agregado, no servicios informales o de subsistencia.

Productividad en la economía de servicios

Uno de los mayores mitos sobre los servicios es que son menos productivos que la industria. Esto puede ser cierto para algunos subsectores, pero los servicios basados en conocimiento (KIBS, por sus siglas en inglés) tienen una productividad igual o superior a la manufactura avanzada.

Sectores como software, finanzas, marketing digital, consultoría, biotecnología o logística avanzada generan un valor altísimo por empleado. De hecho, en muchas economías, estos sectores son los que más contribuyen al crecimiento del PIB.

La clave está en fomentar una estructura de servicios intensiva en innovación, con inversiones en capital humano, infraestructura digital, e incentivos para emprendedores. Los países que logran esto (Singapur, Irlanda, Israel) muestran tasas de crecimiento impresionantes sin depender de fábricas.

El caso argentino: desafíos y oportunidades

Argentina es un país con una larga historia de oscilaciones entre modelos cerrados, industrialistas, y fases de apertura económica. En los últimos 80 años, el discurso hegemónico ha favorecido a la industria como símbolo de “soberanía productiva”, mientras que los servicios fueron vistos como secundarios.

Sin embargo, la realidad es que el país ha avanzado —aunque parcialmente— hacia una economía más terciarizada, especialmente en sectores como el software, el turismo, la medicina privada y la exportación de servicios profesionales.

Desde mi visión, el Estado no debe elegir sectores ganadores: eso lo hace el mercado. Menos impuestos, menos regulaciones y apertura benefician a todos los sectores, incluida la industria, que así puede aumentar su valor agregado y su nivel de especialización, volviéndose más competitiva a nivel global.

La clave no está en proteger industrias ineficientes, sino en liberar el potencial emprendedor y crear condiciones para que los sectores más dinámicos florezcan.

Políticas públicas y el rol del mercado en la transición

La experiencia internacional demuestra que el Estado puede facilitar —o entorpecer— esta transición. Algunas políticas exitosas incluyen:

Inversiones públicas en infraestructura digital.

Programas de formación en habilidades tecnológicas.

Incentivos a la exportación de servicios.

Reducción de trabas burocráticas a la creación de empresas.

Al mismo tiempo, una regulación excesiva, una presión fiscal alta y barreras a la competencia terminan obstaculizando el crecimiento del sector servicios.

Por eso, es fundamental evitar enfoques intervencionistas y promover un entorno de libertad económica con reglas claras y estables.

Hacia una economía post-industrial sostenible

La transición hacia una economía de servicios no es una opción, es una realidad. Los países que han alcanzado altos niveles de desarrollo lo han hecho abandonando el viejo paradigma industrial y apostando por sectores intensivos en conocimiento, innovación y servicios personalizados.

Para países como Argentina, el reto está en entender esta transformación y alinearse con ella, en vez de resistirse con recetas del siglo pasado. Promover la economía del conocimiento, eliminar obstáculos a la inversión y confiar más en el mercado son pasos necesarios para lograr una economía competitiva, sostenible y próspera.

La terciarización no es decadencia: es evolución. La clave está en hacerla con inteligencia estratégica y apertura, no con dogmas ideológicos.