Carl Menger no fue un economista más del siglo XIX; fue un auténtico revolucionario del pensamiento económico. Su influencia perdura hasta nuestros días, no solo como fundador de la Escuela Austriaca de Economía, sino como uno de los arquitectos de la teoría del valor subjetivo, uno de los pilares de la economía moderna.

Cuando Menger publicó Principios de Economía en 1871, sacudió las bases de la teoría económica clásica. Hasta entonces, el valor de los bienes se explicaba en función de los costos de producción. Adam Smith y David Ricardo habían sostenido que el valor estaba intrínsecamente vinculado al trabajo incorporado. Menger volteó esta lógica: no es el costo lo que determina el valor, sino el valor subjetivo que cada individuo otorga a un bien según su utilidad marginal.

Este cambio de paradigma fue el motor de la Revolución Marginalista, que simultáneamente y de manera independiente fue impulsada también por William Stanley Jevons en Inglaterra y Léon Walras en Francia. Sin embargo, el enfoque de Menger era distinto: mientras Jevons y Walras buscaban formalizar la economía a través de las matemáticas, Menger optó por un método cualitativo, deductivo y basado en la lógica praxeológica, es decir, el análisis de la acción humana individual.

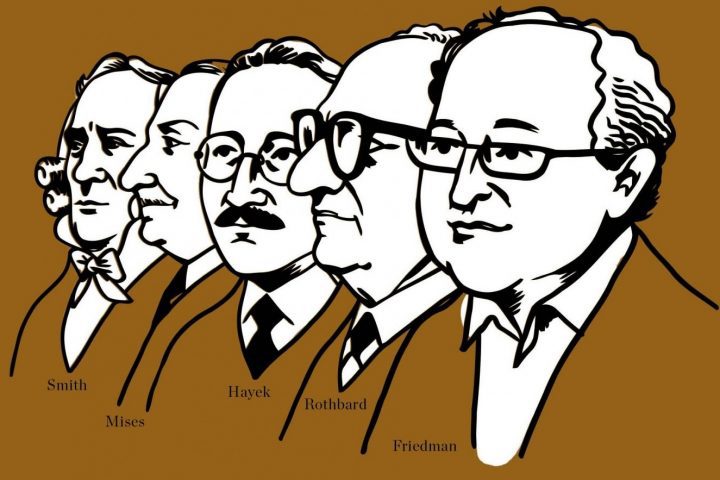

Para Menger, los fenómenos económicos no podían entenderse de forma agregada o estadística sin antes comprender cómo actúan los individuos frente a la escasez. En esto reside su gran aportación metodológica: poner al individuo como unidad de análisis económico. Esta idea inspiró a discípulos como Eugen von Böhm-Bawerk y Friedrich von Wieser, y más adelante influiría decisivamente en Ludwig von Mises y Friedrich Hayek.

Menger entendía que el valor no era algo objetivo ni medible con precisión matemática. Por eso, su teoría de la utilidad marginal tiene un enfoque profundamente psicológico: el valor que le damos a un bien disminuye con cada unidad adicional que poseemos, una idea que hoy es básica en cualquier manual de economía, pero que entonces rompía con todo lo anterior.

Además, introdujo la idea de “bienes de orden superior”, aquellos que no satisfacen necesidades directamente (como una máquina) pero son esenciales para producir bienes de consumo final. Su teoría de la imputación explicaba cómo el valor de estos bienes de orden superior deriva del valor de los bienes de consumo que ayudan a producir.

Este enfoque revolucionó la comprensión del proceso productivo. Por ejemplo, bajo su lógica, una máquina no tiene valor por su costo de producción, sino por cuánto valoran los consumidores el bien final que ayuda a producir. Esta teoría sentó las bases de lo que hoy entendemos como “costos derivados” o “valor de uso indirecto”.

Pero Menger no solo se centró en las teorías del valor y el precio. Fue un crítico agudo de la teoría del valor-trabajo y un defensor del método deductivo frente al empirismo histórico, lo cual lo llevó a un encarnizado debate con Gustav Schmoller, líder de la Escuela Histórica Alemana. Esta disputa, conocida como el Methodenstreit, no fue solo un conflicto académico: representaba dos visiones opuestas sobre cómo debía entenderse la economía. Menger creía en leyes universales de acción humana; Schmoller defendía la contextualización histórica de los fenómenos económicos.

El legado de Menger no se limita al ámbito académico. Su forma de entender el mercado, como un proceso dinámico y espontáneo resultado de la interacción de agentes libres, ha nutrido toda una corriente de pensamiento económico que hoy sigue vigente y se opone frontalmente al intervencionismo estatal. En tiempos donde la planificación central vuelve a seducir a gobiernos de todo el mundo, las ideas de Menger cobran renovada relevancia.

En definitiva, Carl Menger no fue solo un pionero. Fue un pensador sistemático, un innovador metodológico y un economista profundamente humano. Puso en el centro de la teoría económica al individuo, sus decisiones, sus preferencias y su libertad. Y al hacerlo, no solo cambió la forma en que entendemos el valor, sino que ayudó a cimentar los principios de una economía más libre, racional y coherente con la naturaleza humana.

Los orígenes de Carl Menger: formación e influencias

Para comprender el pensamiento de Carl Menger, es imprescindible adentrarse en su contexto biográfico y formativo. Menger nació el 23 de febrero de 1840 en Neu-Sandec, una pequeña localidad de Galitzia, en el entonces Imperio Austrohúngaro (hoy parte de Polonia). Hijo de un abogado acomodado, Menger creció en un entorno intelectual que valoraba la educación y el pensamiento analítico.

Durante su juventud, Menger estudió Derecho en la Universidad de Viena y más tarde en Praga, y completó su formación en la Universidad Jaguelónica de Cracovia. En un principio, parecía orientado hacia una carrera jurídica, pero su interés por las ciencias sociales y el fenómeno económico fue creciendo conforme exploraba la teoría del derecho y su aplicación en contextos sociales complejos.

Su trayectoria como periodista económico en el Wiener Zeitung, el periódico oficial del gobierno austriaco, fue decisiva. Allí, al analizar y redactar sobre los mercados de bienes y valores, comenzó a notar inconsistencias entre la teoría económica dominante —basada en los costos de producción como explicación del valor— y el comportamiento real de los precios observados en el mercado.

Este desfase entre teoría y práctica lo impulsó a investigar por cuenta propia, lo que desembocó en el desarrollo de su teoría del valor subjetivo. Durante esta etapa, Menger leyó con atención tanto a economistas clásicos como a pensadores filosóficos. Estudió a fondo a Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill y Jean-Baptiste Say, pero también fue influido por corrientes filosóficas de raíz aristotélica que resaltaban el papel de la lógica y la deducción en el conocimiento humano.

Su formación fue profundamente ecléctica, pero meticulosamente dirigida hacia una pregunta central: ¿por qué las cosas tienen valor? Esta pregunta, aparentemente simple, lo llevó a replantearse toda la estructura del pensamiento económico clásico. Frente a las respuestas mecánicas y cuantitativas de la economía tradicional, Menger propondría una visión más humana y dinámica, donde las valoraciones individuales y contextuales jugaran el papel central.

Un punto clave en su evolución intelectual fue su capacidad para apartarse del academicismo rígido de su época. Mientras otros economistas se limitaban a comentar o ampliar las teorías de los clásicos, Menger se atrevió a reconstruir la teoría económica desde sus fundamentos, partiendo de observaciones empíricas pero usando una lógica deductiva rigurosa.

En 1871, con apenas 31 años, publicó su obra más importante: Grundsätze der Volkswirtschaftslehre (Principios de Economía), que marcaría el inicio de una nueva era en la ciencia económica. El libro no solo fundó lo que hoy llamamos la Escuela Austriaca, sino que sentó las bases de una metodología radicalmente distinta a la dominante en su tiempo.

Entre sus influencias más determinantes estuvo también Aristóteles, cuya lógica y énfasis en la causalidad marcarían el estilo deductivo de Menger. Este gusto por la precisión lógica lo alejó de la Escuela Histórica Alemana, dominante en las universidades germanoparlantes, y lo convirtió en un pensador “incómodo” para los académicos de su tiempo, pero profundamente influyente para las generaciones futuras.

El contexto imperial del Imperio Austrohúngaro, con su diversidad étnica, lingüística y cultural, también tuvo un papel importante. Menger entendía que los fenómenos sociales eran demasiado complejos para ser reducidos a estadísticas o fórmulas agregadas. Esta visión, que privilegiaba al individuo sobre el colectivo abstracto, sería esencial en su enfoque metodológico.

Por tanto, los orígenes intelectuales de Carl Menger fueron una combinación única de formación jurídica, experiencia empírica como periodista financiero, estudio autodidacta de la economía clásica, y una sólida base filosófica. De esa mezcla surgiría una de las mentes más lúcidas e influyentes de la historia del pensamiento económico.

La obra clave: Principios de Economía y la revolución marginalista

El año 1871 marcó un antes y un después en la historia de la economía con la publicación de Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, traducido al español como Principios de Economía, la obra fundacional de Carl Menger. Este libro no solo estableció las bases de la Escuela Austriaca de Economía, sino que también se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la revolución marginalista, que redefinió por completo el análisis económico.

En Principios de Economía, Menger introdujo una idea que hoy parece evidente, pero que en su momento fue profundamente disruptiva: el valor de un bien no depende de su costo de producción, sino de su utilidad marginal. En otras palabras, lo que hace valioso a un bien es la satisfacción que proporciona a quien lo usa, y esa satisfacción es decreciente conforme se acumulan más unidades del mismo bien.

Este concepto de utilidad marginal fue desarrollado de manera casi simultánea por William Stanley Jevons en Inglaterra y Léon Walras en Francia. Sin embargo, la aproximación de Menger era única: mientras Jevons y Walras optaron por una representación matemática del comportamiento económico, Menger se mantuvo fiel a un enfoque lógico y deductivo, basado en la acción humana concreta y la observación cualitativa.

Una de las mayores fortalezas de Principios de Economía es su claridad en la exposición de conceptos fundamentales. Menger parte de las necesidades humanas como el origen del valor económico. Clasifica los bienes en función de su capacidad para satisfacer dichas necesidades, y distingue entre bienes de primer orden (consumo directo) y de orden superior (instrumentos de producción). Esta jerarquía de bienes le permite construir una teoría coherente sobre cómo los recursos se valorizan en función de su contribución a los fines humanos.

Además, introduce el concepto de imputación: el valor de los factores productivos (capital, tierra, trabajo) se deriva del valor de los bienes de consumo que ayudan a producir. Esta idea se opone frontalmente a la teoría del valor-trabajo, que sostenía que el trabajo era la fuente del valor. Para Menger, son las valoraciones de los consumidores las que determinan los precios, no el esfuerzo o el tiempo invertido en la producción.

Este enfoque subjetivista del valor transformó la teoría económica. Por primera vez se comprendía el precio como el resultado de evaluaciones personales y contextuales, no como algo intrínseco al objeto. En este sentido, Principios de Economía fue un cambio de paradigma: Menger ofrecía una explicación del mercado como un proceso dinámico de coordinación entre individuos con fines y conocimientos dispersos.

Otro aporte esencial del libro fue su metodología. Menger defendía una economía basada en leyes universales derivadas de la acción humana. Creía que, mediante la observación cuidadosa y la deducción lógica, podían descubrirse principios válidos para toda situación económica. Esta posición lo llevó a enfrentarse a la Escuela Histórica Alemana, que privilegiaba el análisis empírico y contextual de fenómenos históricos, dando lugar al célebre Methodenstreit, el conflicto metodológico que marcaría profundamente el desarrollo de las ciencias sociales en Europa.

La influencia de Principios de Economía fue inmediata entre ciertos círculos académicos, pero su impacto más duradero se dio a través de los discípulos de Menger. Eugen von Böhm-Bawerk y Friedrich von Wieser expandieron y formalizaron muchas de sus ideas, sentando las bases de la segunda generación de la Escuela Austriaca.

Además, el legado de esta obra llegaría mucho más lejos. Ludwig von Mises adoptaría su metodología y la ampliaría con su teoría de la praxeología; Friedrich Hayek desarrollaría la idea del orden espontáneo y la dispersión del conocimiento en el mercado; y hasta hoy, economistas de la corriente austriaca siguen considerando este libro como la piedra angular de su pensamiento.

En síntesis, Principios de Economía no es solo una obra seminal por su contenido, sino también por su estilo: un texto riguroso, claro, accesible y profundamente innovador, que demostró que para entender la economía hay que entender primero al ser humano. Menger nos enseñó que los mercados no son entes impersonales, sino el resultado de miles de decisiones individuales interconectadas, motivadas por valores, necesidades y circunstancias únicas. Ese es, quizá, su mayor legado.

El valor subjetivo: una ruptura con el pensamiento clásico

En el corazón del pensamiento de Carl Menger se encuentra una idea que redefinió los fundamentos mismos de la economía: la teoría del valor subjetivo. Esta concepción rompía de forma radical con las teorías clásicas del valor —en especial, la teoría del valor-trabajo sostenida por Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx— y abría un nuevo camino para entender cómo y por qué asignamos valor a los bienes.

Para los economistas clásicos, el valor de un bien estaba determinado por la cantidad de trabajo necesaria para producirlo. En esa lógica, un bien más costoso de producir debería ser más valioso. Sin embargo, esta explicación se enfrentaba a problemas lógicos evidentes. Por ejemplo, ¿por qué los diamantes, que pueden no tener utilidad práctica inmediata, valen más que el agua, esencial para la vida? La respuesta de Menger a este dilema fue revolucionaria: el valor no reside en el objeto, sino en la mente del sujeto que lo valora.

Menger afirmaba que los bienes tienen valor porque son percibidos como útiles para satisfacer necesidades humanas. Y esa utilidad, a su vez, depende del contexto, la escasez relativa y la valoración personal de cada individuo. Así, un vaso de agua en una ciudad con abundante suministro puede tener poco valor, pero en medio del desierto podría ser invaluable. Esta simple observación reconfiguró toda la teoría del valor.

Uno de los desarrollos más importantes dentro de esta teoría es el concepto de utilidad marginal decreciente, aunque Menger no lo formalizó con ese nombre. Según esta idea, el valor de una unidad adicional de un bien disminuye conforme se posee una mayor cantidad de él. Esto explica por qué los bienes abundantes tienen un menor precio, aunque su utilidad total sea mayor.

El aporte de Menger fue especialmente significativo porque no se limitó a una intuición filosófica; construyó una teoría económica completa en torno al valor subjetivo. Clasificó los bienes en función de su relación con las necesidades humanas: los bienes de primer orden satisfacen directamente necesidades (como alimentos), mientras que los bienes de orden superior son aquellos que permiten producir otros bienes (como herramientas o materias primas).

A partir de esta jerarquía, elaboró su teoría de la imputación: los factores de producción (capital, trabajo, tierra) obtienen su valor en función del valor de los bienes finales que ayudan a producir. Esto fue un cambio de 180 grados respecto a la teoría clásica, que atribuía valor a los bienes en función del costo de los factores.

Menger, además, evitó caer en el reduccionismo matemático que caracterizó a otros marginalistas como Walras. Para él, la economía era una ciencia humana, no física. Su análisis del valor subjetivo no buscaba convertir al individuo en una variable matemática, sino entenderlo como un agente racional con fines propios, información imperfecta y tiempo limitado. Esta aproximación más cualitativa permitió a Menger mantener una flexibilidad teórica que otras escuelas perdieron al centrarse en modelos abstractos y a veces irreales.

A largo plazo, esta teoría del valor subjetivo se convirtió en uno de los pilares de la microeconomía moderna. Hoy en día, la noción de que los precios reflejan valoraciones individuales es parte del consenso económico, aunque en su momento fue una herejía intelectual.

Esta ruptura con la teoría clásica no solo redefinió la comprensión del valor y del precio, sino que también tuvo implicaciones profundas para otras áreas de la economía: el intercambio, la producción, el capital, e incluso la política económica. Porque si el valor es subjetivo y depende de cada individuo, entonces no es posible que un planificador central determine racionalmente los precios, los salarios o la producción óptima de una economía. Aquí yace la semilla del argumento contra el socialismo económico que desarrollaría más adelante Ludwig von Mises.

En resumen, la teoría del valor subjetivo fue una verdadera revolución intelectual. Menger le dio a la economía una dimensión humana, reconociendo que el mercado es una red viva de decisiones, percepciones y valoraciones individuales. En este sentido, su contribución no solo cambió la teoría económica, sino también la forma en que entendemos la libertad económica y el rol del individuo en la sociedad.

Bienes, necesidades y la teoría de la imputación

Una de las contribuciones más sofisticadas y menos entendidas de Carl Menger al pensamiento económico es su desarrollo de la teoría de los bienes y su formulación de la teoría de la imputación. Para Menger, entender la economía comienza por entender las necesidades humanas y la forma en que los bienes las satisfacen. Esta perspectiva lo llevó a construir un sistema lógico y jerárquico del valor económico.

Menger clasificó los bienes en bienes de primer orden (o de consumo) y bienes de orden superior (factores de producción). Los bienes de primer orden son aquellos que satisfacen directamente una necesidad humana —como la comida o la ropa—. Por otro lado, los bienes de orden superior son aquellos que no satisfacen necesidades directamente, pero que contribuyen a la producción de otros bienes: maquinaria, materias primas, herramientas, e incluso el trabajo humano y la tierra.

Esta estructura de órdenes es fundamental para comprender cómo se genera el valor en la economía. Menger argumentó que los bienes de orden superior reciben su valor de los bienes de consumo que ayudan a producir, no al revés. Este planteamiento es conocido como la teoría de la imputación.

Hasta entonces, la economía clásica —e incluso algunos marginalistas— habían sostenido que los precios de los bienes de consumo se derivaban de los costos de producción: trabajo, capital y tierra. Pero Menger invierte esta relación. Para él, el valor fluye hacia atrás: son las valoraciones subjetivas de los consumidores las que determinan el valor de los bienes de consumo, y este valor se transmite a los factores de producción que hicieron posible ese bien.

Por ejemplo, un trozo de cuero, una suela de goma y horas de trabajo no tienen un valor intrínseco. Su valor económico depende de cuánto estén dispuestos a pagar los consumidores por el zapato terminado que se puede hacer con esos insumos. Si nadie quiere esos zapatos, entonces los materiales y el trabajo invertido pierden valor económico, sin importar cuánto esfuerzo haya costado producirlos.

Esta lógica es la base del enfoque austríaco sobre los precios y los factores de producción. A diferencia del marxismo, que asume que el trabajo crea valor, Menger afirma que el valor del trabajo depende del valor del producto final, no al revés. Así, la teoría de la imputación es también un rechazo al determinismo económico basado en el esfuerzo o el tiempo de trabajo.

Además, esta visión tiene profundas implicaciones para la planificación económica. Si los factores de producción solo tienen valor en función del juicio subjetivo de millones de consumidores, entonces es imposible que un ente central —como un Estado— pueda calcular de forma racional el valor de esos factores. Este argumento fue expandido brillantemente por Ludwig von Mises en su célebre ensayo sobre el cálculo económico en el socialismo, pero el germen de esa idea está claramente en la obra de Menger.

Otro aspecto crucial es que Menger no consideraba el valor como algo absoluto o fijo. Al contrario, entendía que los bienes tienen valor solo en contextos específicos, dependiendo de su utilidad marginal, la percepción del consumidor, la disponibilidad de sustitutos y las condiciones del entorno. Esta flexibilidad teórica es lo que permite aplicar su análisis tanto a economías simples como complejas, a mercados antiguos como modernos.

En este sentido, la teoría de la imputación no es solo una herramienta para entender cómo se determinan los precios en el mercado. Es también una forma de pensar la economía desde la perspectiva del proceso dinámico, donde cada componente productivo recibe su valor desde el juicio de los fines a los que sirve, en un flujo constante de ajustes, decisiones y coordinación.

Con esta teoría, Menger aportó un modelo lógico coherente con la experiencia real del mercado. Demostró que no es el pasado (el trabajo realizado, los costos históricos) lo que determina el valor, sino el futuro anticipado por los consumidores. Esta orientación hacia los fines —y no hacia los medios— es uno de los grandes aciertos de su marco conceptual.

En conclusión, la teoría de la imputación es una de las piezas más elegantes del pensamiento de Carl Menger. Con ella, no solo resolvió la paradoja del valor, sino que sentó las bases de una teoría de los precios sólida, coherente y profundamente conectada con la realidad del mercado. Una teoría donde el individuo, sus preferencias y sus decisiones, son el centro de gravedad de todo el análisis económico.

La metodología individualista: base de la Escuela Austriaca

Uno de los elementos más distintivos del pensamiento de Carl Menger es su defensa de una metodología individualista, causal y deductiva para el estudio de los fenómenos económicos. Esta postura metodológica no solo lo separó de otras escuelas de pensamiento de su época, sino que también definió la esencia de lo que más tarde se consolidaría como la Escuela Austriaca de Economía.

Para Menger, la economía debía estudiar las acciones humanas individuales —no los agregados estadísticos—, ya que solo a través del análisis de las decisiones concretas de los individuos se puede entender cómo emergen los fenómenos complejos del mercado. Esta perspectiva es profundamente aristotélica: parte de los fines del actor humano y deduce a partir de allí las consecuencias lógicas de su conducta.

Frente a la visión historicista y empírica de la Escuela Histórica Alemana, que analizaba los fenómenos económicos como productos de contextos sociales e históricos específicos, Menger proponía un enfoque teórico y universal. Él argumentaba que así como existen leyes naturales en la física, también hay leyes en la economía que pueden descubrirse mediante el razonamiento lógico, a partir de supuestos realistas sobre la naturaleza humana: escasez, elección, subjetividad de las valoraciones.

Este enfoque fue bautizado más tarde como praxeología por Ludwig von Mises, pero sus fundamentos están claramente presentes en la obra de Menger. Se trata de un método basado en axiomas: partiendo del hecho indiscutible de que el ser humano actúa —es decir, elige medios para alcanzar fines—, se desarrollan implicaciones lógicas que permiten explicar una amplia variedad de fenómenos económicos: precios, intercambio, producción, competencia, etc.

Menger también hizo hincapié en el carácter causal-genético de la ciencia económica. No le interesaban tanto los resultados como los procesos: ¿cómo se forma un precio? ¿cómo surge el dinero? ¿cómo evoluciona una institución? Para responder a estas preguntas, su metodología no parte de modelos ideales, sino del análisis de la acción humana en situaciones concretas, buscando entender los mecanismos causales que dan origen a los fenómenos económicos.

Esta visión lo llevó a rechazar la sobre-matematización de la economía. Si bien no negaba el valor de las matemáticas en ciertas áreas, advertía que los modelos numéricos muchas veces ocultan más de lo que revelan. En su lugar, abogaba por una economía como ciencia teórica de la acción humana, más cercana a la lógica y a la filosofía que a la física.

La metodología de Menger también implicaba un rechazo al positivismo. Para él, los fenómenos sociales no pueden entenderse únicamente a través de la observación empírica, ya que los hechos económicos no son “cosas” sino interpretaciones humanas: precios, valor, utilidad, escasez… todos son conceptos que existen dentro de un marco subjetivo y mental. Esto hace que el análisis económico deba partir necesariamente de conceptos intencionados, no meramente empíricos.

Su insistencia en el método individualista, racional y causal lo colocó en confrontación directa con Gustav Schmoller, representante de la Escuela Histórica Alemana. Esta disputa, que dio origen al famoso Methodenstreit (la “disputa metodológica”), fue más que un debate académico: fue el choque de dos visiones del mundo. Mientras Schmoller creía que el progreso del conocimiento dependía del estudio empírico de los hechos históricos, Menger afirmaba que solo la teoría podía identificar las verdaderas causas de los fenómenos sociales.

Esta metodología, que parecía minoritaria o incluso herética en su época, es hoy una de las señas de identidad de la Escuela Austriaca. Gracias a Menger, esta escuela desarrolló una forma única de hacer ciencia económica: basada en el realismo metodológico, en el análisis lógico de las decisiones humanas, y en una comprensión del mercado como proceso coordinador espontáneo, no como resultado mecánico.

En definitiva, la metodología individualista de Menger fue mucho más que una herramienta de análisis: fue una revolución epistemológica que permitió reconstruir la economía sobre una base más sólida, humana y coherente. Es esa fidelidad al individuo —al ser humano concreto que actúa, elige, se equivoca y aprende— lo que convierte a la Escuela Austriaca en una tradición viva y siempre relevante.

La controversia metodológica: el Methodenstreit con Schmoller

Pocas disputas en la historia del pensamiento económico han tenido una repercusión tan profunda como el Methodenstreit, el célebre “conflicto metodológico” entre Carl Menger y Gustav Schmoller, líder de la Escuela Histórica Alemana. Esta no fue una simple diferencia de opiniones sobre cómo estudiar la economía; fue el choque entre dos paradigmas, dos visiones del mundo que dieron forma a corrientes intelectuales opuestas durante décadas.

Todo comenzó en 1883, cuando Menger publicó su obra Investigaciones sobre el método de las ciencias sociales con especial referencia a la economía, un tratado donde defendía el carácter teórico y deductivo de la economía. Menger sostenía que, al igual que las leyes de la física, existen leyes económicas universales que pueden ser descubiertas mediante el razonamiento lógico. Para él, el conocimiento económico parte de principios fundamentales sobre la acción humana: la escasez, la elección entre fines, la preferencia temporal. A partir de allí, se puede deducir lógicamente cómo emergen fenómenos como el precio, el intercambio o el capital.

Esta postura chocaba frontalmente con la de Gustav Schmoller, quien consideraba que la economía debía ser una ciencia empírica, basada en la observación histórica de hechos concretos. Schmoller y sus seguidores veían con desdén los intentos de establecer leyes económicas abstractas, que según ellos ignoraban las peculiaridades culturales, institucionales y temporales de cada sociedad. Defendían que solo a través del estudio histórico y estadístico era posible entender los procesos económicos.

El debate escaló rápidamente. Schmoller publicó una crítica feroz a Menger, calificando su obra como “pseudocientífica”. Menger, lejos de replegarse, redobló su defensa del método teórico, afirmando que el historicismo carecía de capacidad explicativa: describía hechos, pero no los entendía. En su opinión, una ciencia que solo recopila datos sin buscar las leyes que los rigen no puede ofrecer verdadero conocimiento.

Este enfrentamiento dividió profundamente a la academia alemana y austriaca. Las universidades alemanas, dominadas por la Escuela Histórica, relegaron a un segundo plano el enfoque teórico de Menger. Sin embargo, en Viena y otras regiones del Imperio Austrohúngaro, su pensamiento encontró un terreno fértil. Allí surgió lo que luego se conocería como la Escuela Austriaca de Economía, cuyos primeros representantes —Böhm-Bawerk y Wieser— siguieron fielmente el método mengeriano.

Más allá de las figuras involucradas, el Methodenstreit puso sobre la mesa preguntas fundamentales que aún resuenan en la ciencia económica contemporánea:

¿Debe la economía ser una ciencia teórica o empírica?

¿Es posible descubrir leyes universales en fenómenos sociales?

¿Hasta qué punto los contextos históricos invalidan las generalizaciones?

Lo notable es que muchas de estas preguntas siguen abiertas. Mientras la economía mainstream se volcó hacia el formalismo matemático y el empirismo cuantitativo, la Escuela Austriaca —en línea con Menger— continuó reivindicando el análisis praxeológico y deductivo como vía legítima y profunda de conocimiento.

El Methodenstreit también tuvo implicaciones políticas. La Escuela Histórica tendía a justificar el intervencionismo estatal, bajo el argumento de que cada sociedad debía ser gobernada conforme a sus características únicas. En cambio, la visión de Menger, al partir de principios universales sobre la acción humana, favorecía una defensa de la libertad individual y del orden espontáneo del mercado.

En retrospectiva, el Methodenstreit fue más que una disputa técnica. Fue el nacimiento de dos formas antagónicas de ver la sociedad: una que pone al Estado como eje de transformación social, y otra que ve al individuo como el motor de la cooperación y el progreso.

Aunque Menger perdió terreno institucional en su tiempo frente a Schmoller, la historia le dio la razón. Su enfoque ha resistido mejor el paso del tiempo, y hoy es fundamento de numerosas escuelas y corrientes que valoran la coherencia lógica, el realismo metodológico y la centralidad del individuo en las ciencias sociales.

Menger y sus discípulos: Böhm-Bawerk y Wieser

El legado de Carl Menger no se limita a sus escritos ni a sus polémicas. Uno de sus aportes más importantes al desarrollo de la ciencia económica fue la formación de una nueva generación de pensadores brillantes que continuaron, ampliaron y sistematizaron sus ideas. Entre ellos, destacan dos figuras clave: Eugen von Böhm-Bawerk y Friedrich von Wieser, considerados los pilares de la segunda generación de la Escuela Austriaca de Economía.

Ambos fueron alumnos directos de Menger en la Universidad de Viena y compartieron su admiración por el enfoque individualista y subjetivista del maestro. Sin embargo, también aportaron matices propios que enriquecieron la tradición austríaca y ayudaron a consolidarla como una corriente coherente y distintiva dentro del pensamiento económico.

Eugen von Böhm-Bawerk

Böhm-Bawerk es ampliamente reconocido por sus desarrollos en torno a la teoría del capital y del interés. En su monumental obra Capital e Interés, respondió de forma contundente a las teorías marxistas y clásicas sobre la explotación del trabajo, proponiendo una explicación alternativa basada en la preferencia temporal. Según esta idea, los individuos valoran más los bienes presentes que los bienes futuros, lo que justifica el pago de un interés como compensación por esperar.

Esta explicación del interés como fenómeno subjetivo y temporal fue una extensión directa de la lógica mengeriana. Donde Marx veía explotación, Böhm-Bawerk veía un acuerdo voluntario entre partes con diferentes valoraciones del tiempo. Además, desarrolló el concepto de “estructura de producción en etapas”, donde los bienes de orden superior requieren tiempo para transformarse en bienes de consumo, reforzando así la idea de que la producción es un proceso temporal.

Su defensa del capital como un fenómeno ligado al tiempo y no simplemente a la acumulación de bienes materiales introdujo una dimensión profundamente humana y psicológica a la teoría económica. Al igual que Menger, rechazó las explicaciones mecanicistas del valor y la producción.

Friedrich von Wieser

Por su parte, Wieser se destacó por sus contribuciones a la teoría del costo de oportunidad y al desarrollo del concepto de utilidad marginal. Fue el primero en introducir el término “margen” en la discusión económica y en sistematizar la idea de que los costos reales de una acción son los beneficios que se pierden al no haber elegido la mejor alternativa disponible.

Wieser también fue un puente entre la economía mengeriana y ciertos elementos del análisis económico moderno, al incorporar de forma más explícita algunos enfoques matemáticos sin abandonar los principios esenciales del subjetivismo. Su obra Teoría del Valor Natural intentó construir una visión más amplia del valor, incorporando aspectos éticos y sociales.

A diferencia de Böhm-Bawerk, Wieser fue más favorable a ciertas formas de intervención estatal, lo que generó una línea de pensamiento austríaco más “moderada” que influiría en economistas posteriores como Joseph Schumpeter.

Un legado multiplicador

Gracias a Böhm-Bawerk y Wieser, las ideas de Menger no solo sobrevivieron al conservadurismo académico de la época, sino que encontraron nuevas expresiones, nuevas aplicaciones y un eco duradero en la teoría económica del siglo XX. Ambos ocuparon cargos importantes en el sistema educativo y gubernamental del Imperio Austrohúngaro, lo que les permitió influir institucionalmente en la formación de economistas.

Más allá de sus diferencias personales y filosóficas, los dos discípulos compartieron un compromiso con la lógica, la claridad conceptual y el análisis centrado en el individuo. Ambos fueron responsables de consolidar la Escuela Austriaca como una tradición con identidad propia frente al eclecticismo dominante en otras universidades europeas.

Además, prepararon el terreno para que una tercera generación de economistas —liderada por Ludwig von Mises y, más tarde, Friedrich Hayek— llevara las ideas austríacas a una audiencia global.

En resumen, sin Böhm-Bawerk y Wieser, el pensamiento de Carl Menger quizá se habría perdido en los márgenes de la historia económica. Pero gracias a su talento, su disciplina y su lealtad intelectual, la semilla sembrada por Menger se convirtió en un árbol robusto cuyas ramas todavía siguen creciendo.

Influencia de Menger en Mises, Hayek y la economía del siglo XX

Carl Menger falleció en 1921, pero su pensamiento no solo sobrevivió a su tiempo, sino que floreció con fuerza en el siglo XX gracias a la labor de dos de los economistas más influyentes de la historia: Ludwig von Mises y Friedrich August von Hayek. Ambos se formaron dentro del linaje intelectual mengeriano y se encargaron de expandir, profundizar y proyectar las ideas de la Escuela Austriaca a escala global.

Ludwig von Mises: la praxeología y la defensa del mercado

Mises fue el heredero directo de la metodología lógica y deductiva de Menger. Para él, la economía debía basarse en la praxeología, la ciencia de la acción humana. Retomando el punto de partida mengeriano —el individuo que actúa para satisfacer fines mediante medios escasos—, Mises construyó un sistema teórico riguroso capaz de explicar desde los precios hasta los ciclos económicos.

Una de sus mayores contribuciones fue su crítica al socialismo. En su célebre ensayo de 1920 sobre el problema del cálculo económico, Mises demostró que, en ausencia de precios generados por el intercambio voluntario en mercados libres, es imposible asignar racionalmente los recursos en una economía. Sin propiedad privada, los bienes de orden superior no tienen precios reales, y sin precios, los planificadores no pueden saber qué producir, cómo, ni en qué cantidad. Este argumento, que parte directamente de la teoría de la imputación de Menger, fue uno de los más contundentes contra el socialismo centralizado.

Además, Mises defendió con firmeza la teoría del valor subjetivo, la preferencia temporal como explicación del interés, y la imposibilidad de modelar la economía como una ciencia natural. A lo largo de su obra —especialmente en La acción humana (1949)— Mises consolidó el sistema teórico austríaco y se convirtió en su principal exponente en el mundo de habla alemana y luego en Estados Unidos.

Friedrich Hayek: el conocimiento disperso y el orden espontáneo

Si Mises fue el sistematizador de la praxeología, Hayek fue el gran divulgador y el puente entre la Escuela Austriaca y la teoría del conocimiento y las ciencias sociales. Su formación académica con Wieser y Mises, y su exposición a la filosofía británica, le permitieron articular las ideas mengerianas de forma más accesible para el mundo anglosajón.

Una de las contribuciones más influyentes de Hayek fue su teoría del conocimiento disperso. Retomando la idea de Menger de que los precios surgen de valoraciones individuales, Hayek explicó que el mercado es un mecanismo de coordinación que permite a millones de personas, cada una con información parcial, tomar decisiones eficientes. El sistema de precios transmite información, incentivos y coordinación sin necesidad de un control central. Este argumento está directamente en línea con la visión de Menger sobre el mercado como un orden espontáneo, no diseñado, que emerge de la acción humana.

Además, Hayek defendió la idea de que muchas instituciones sociales —como el dinero, el lenguaje o el derecho— no fueron creadas deliberadamente, sino que evolucionaron espontáneamente a través de la interacción de muchos individuos a lo largo del tiempo. Esta visión evolucionista, inspirada en Menger, contradecía la arrogancia constructivista de quienes creían poder diseñar sociedades perfectas desde arriba.

En 1974, Hayek recibió el Premio Nobel de Economía por sus trabajos sobre la teoría del ciclo económico y la importancia del conocimiento disperso. En su discurso de aceptación, criticó la “presunción fatal” de los planificadores centrales, reafirmando el enfoque mengeriano de que la economía no puede entenderse sin comprender al individuo.

Menger como raíz común

Tanto Mises como Hayek consideraron a Carl Menger como el fundador intelectual de su tradición. Aunque cada uno desarrolló enfoques distintos —más filosófico y sistemático en el caso de Mises, más interdisciplinario y evolutivo en el de Hayek—, ambos coincidieron en reivindicar el análisis económico basado en el individuo, en la subjetividad del valor y en la imposibilidad del cálculo centralizado.

La influencia de Menger, a través de sus discípulos directos e indirectos, llegó a economistas como Murray Rothbard, Israel Kirzner, Jesús Huerta de Soto, y muchas figuras más que han seguido desarrollando la teoría austriaca hasta la actualidad.

En resumen, el pensamiento de Menger fue el punto de partida de una de las tradiciones más influyentes y duraderas de la teoría económica moderna. Su impacto se multiplicó a través de Mises y Hayek, y se proyectó hacia debates fundamentales sobre el socialismo, el conocimiento, la libertad económica y el papel del Estado. Más de un siglo después, sus ideas siguen iluminando las discusiones más relevantes del presente.

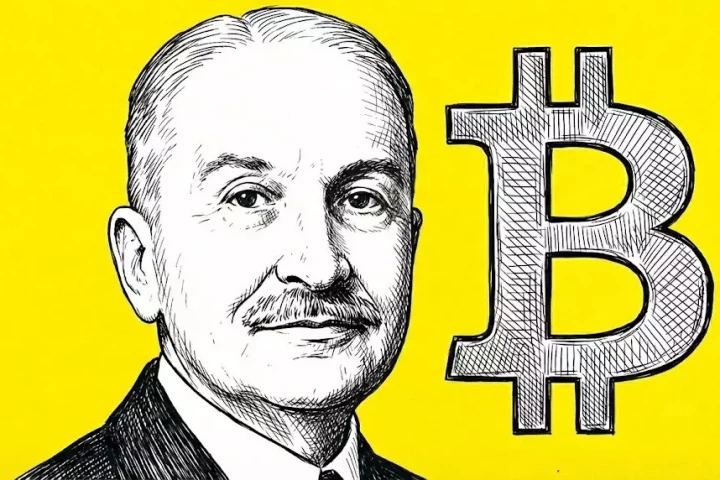

Legado e impacto contemporáneo de Carl Menger

La obra de Carl Menger no es solo un hito histórico; es un cuerpo de pensamiento vivo que sigue alimentando debates fundamentales en economía, política y filosofía social. Su legado, transmitido a través de la Escuela Austriaca y revitalizado por múltiples generaciones de economistas, continúa influyendo en las teorías del valor, del mercado, del conocimiento y del orden social.

Uno de los aspectos más notables de su legado es la vigencia de la teoría del valor subjetivo. En un mundo económico cada vez más dominado por servicios, experiencias, bienes intangibles y preferencias volátiles, el enfoque de Menger es más relevante que nunca. Los consumidores no asignan valor por el tiempo o los costos de producción, sino por la utilidad percibida en contextos específicos y personales. Desde las aplicaciones digitales hasta los bienes de lujo, la lógica del valor subjetivo es la única capaz de explicar muchos fenómenos económicos actuales.

Otro campo donde Menger sigue teniendo impacto es en la crítica a los modelos económicos centralizados y mecanicistas. Su enfoque metodológico —que pone en el centro al individuo y su acción deliberada— contrasta con el uso generalizado de modelos macroeconómicos que tienden a tratar al ser humano como una “variable promedio”. Esta diferencia no es solo técnica: refleja visiones opuestas sobre la naturaleza del conocimiento, la racionalidad y la libertad.

En el ámbito académico, sus ideas son estudiadas y aplicadas en centros de investigación y universidades de todo el mundo. Instituciones como el Mises Institute en Estados Unidos, el Instituto Juan de Mariana en España o la Fundación Hayek en América Latina siguen promoviendo el estudio del pensamiento mengeriano como una alternativa sólida y coherente frente al pensamiento económico dominante.

Además, el interés por Menger ha resurgido con fuerza en tiempos de incertidumbre económica y crisis de modelos centralizados. La revolución digital, la descentralización tecnológica (blockchain, criptomonedas) y la necesidad de comprender cómo se generan y valoran bienes en entornos dinámicos, han dado nueva vida a las herramientas conceptuales que Menger introdujo hace más de 150 años.

La teoría de la imputación, por ejemplo, ha sido rescatada en debates sobre la contabilidad del valor en economías digitales, donde los costos de producción se reducen pero el valor percibido se multiplica. También en el análisis de fenómenos como el pricing algorítmico, donde los precios ya no se basan en inventarios físicos, sino en patrones de consumo, preferencias reveladas y predicción de demanda.

En el ámbito político, el legado de Menger también es palpable. Al colocar al individuo en el centro del análisis económico, su pensamiento respalda una visión liberal del orden social: mercados libres, respeto a la propiedad privada, coordinación espontánea y mínima interferencia estatal. Estas ideas, defendidas por sus sucesores como Mises, Hayek y Rothbard, han sido fundamentales en el desarrollo de movimientos por la libertad económica en el siglo XX y XXI.

Incluso fuera de los círculos austríacos, muchos economistas contemporáneos reconocen la importancia de Menger como pionero. Su contribución a la revolución marginalista es ampliamente aceptada, y su énfasis en la subjetividad del valor ha sido absorbido, aunque a menudo sin atribución directa, por la teoría microeconómica dominante.

No obstante, quizás el mayor impacto contemporáneo de Menger es recordarnos que la economía es una ciencia humana. En una era dominada por algoritmos, datos masivos y modelos hipercomplejos, su mensaje sigue siendo claro: para entender la economía, hay que entender a las personas. No como números o curvas, sino como seres con fines, preferencias, emociones, conocimientos limitados y libertad para actuar.

Su legado, en última instancia, no se mide por la cantidad de citas académicas, sino por la claridad con la que ayudó a iluminar el funcionamiento del mundo económico real. Por eso, cada vez que una persona valora algo no por su costo, sino por lo que significa para ella, Carl Menger está ahí, explicando con elegancia lo que muchos aún no se atreven a reconocer: que la economía nace en el corazón humano.

El pensamiento vivo de un economista visionario

Carl Menger no solo fue un economista brillante; fue un auténtico pionero que transformó la forma en que comprendemos el valor, el mercado y la acción humana. Su legado es una poderosa combinación de rigor teórico, realismo metodológico y profundo respeto por el individuo como agente central de la vida económica.

Desde su teoría del valor subjetivo hasta su visión del mercado como un orden espontáneo y su defensa de una metodología basada en la lógica y la causalidad, Menger sentó las bases de una tradición intelectual que sigue vigente más de un siglo después. Fue él quien abrió la puerta a una economía verdaderamente centrada en las personas, en sus decisiones, en sus fines, y en la coordinación espontánea que surge cuando se les permite actuar libremente.

Su impacto no puede medirse solo por sus aportes conceptuales —como la utilidad marginal, la teoría de la imputación o la clasificación de bienes—, sino por la forma en que cambió el marco mismo de análisis económico. Gracias a Menger, dejamos atrás las explicaciones objetivistas y deterministas, y comenzamos a entender que los precios, los valores y los intercambios no son simples datos técnicos, sino expresiones de juicios humanos.

Hoy, en un mundo cada vez más complejo, digital y descentralizado, las ideas de Menger cobran una relevancia renovada. Cuando los planificadores creen que pueden diseñar la economía desde arriba, el pensamiento de Menger nos recuerda que el verdadero conocimiento está disperso, que el valor es siempre individual, y que la libertad económica no es solo un principio moral, sino una condición para la eficiencia y la prosperidad.

Carl Menger fue más que un economista; fue un pensador original, valiente y profundamente comprometido con la búsqueda de la verdad. En tiempos de crisis, de intervencionismo, de confusión conceptual y de fe ciega en los modelos matemáticos, su obra sigue siendo una brújula intelectual: sobria, clara y profundamente humana.

Por eso, más allá de sus discípulos, de las escuelas que lo siguieron o de los debates que protagonizó, Menger sigue siendo una figura insoslayable para todo aquel que quiera entender la economía como lo que realmente es: una ciencia de la acción humana.